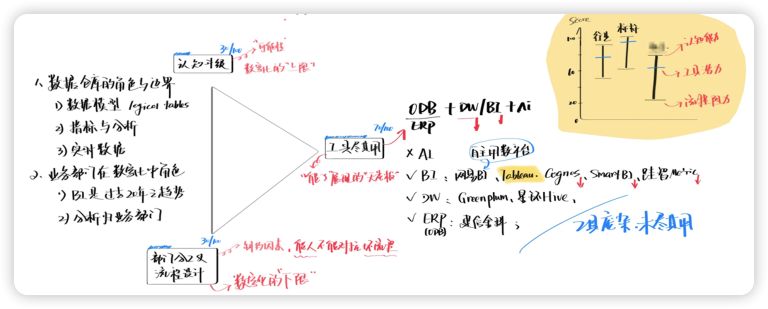

一、被神化的指标体系

在数字化转型的喧嚣里,指标体系一度被奉为“万能钥匙”。招聘网站上,数据分析师的 JD 里必写“精通指标体系建设”;软件服务商吆喝着自己沉淀了成百上千个行业指标,能让企业“一夜进阶”;更有厂商推出专门的指标平台,仿佛只要把所有指标都搬进一个系统,数字化就水到渠成。可当我们拨开这些光鲜的包装,真正追问一句“指标体系到底有什么用”时,答案往往令人尴尬。

指标体系说白了,是传统报表思维的延续。过去没有实时计算、没有交互式图表,领导要看数,只能提前把“维度×度量”的每一种组合都算好:时间维度按日、周、月、季、年劈开,商品维度从服装、数码到食品数十种,地域维度再细到国内各省市、大区,再乘以销售额、销售量、客单价……指标数量瞬间爆炸。但真正能放进 PPT的,也就是那几个核心指标及其少量衍生指标。

指标并非越多越好,过多反而成为决策负担。面对眼花缭乱的数字,人们常常搞不清业务的基本逻辑,只关注某些指标的增减,却忽略指标之间的关联,结果按下葫芦浮起瓢。我参加过一个厂商的宣传活动,对方举例:“我们通过指标平台监控指标变化,只要某些指标低了,企业就可以下任务让下面的人提升指标。”这完全是没有业务经验的信口开河。如果仅通过指标管理企业——指标低了就要求提高,指标高了就要求降低——那当领导可就太容易,每天盯着数字即可,头疼医头、脚疼医脚。

我们曾经服务过的一家公司,理论上大家共识是“利润增长”,但在没有经过深入分析的前提下,管理层一拍脑袋,直接要求“某段时间必须增加新用户数量”。业务团队于是疯狂降价补贴拉新,新用户量飙升,利润却掉头向下。复盘发现:补贴一停,大批用户流失,留存率低于往期均值,最终利润率并未提升。这正是靠指标管理、拍脑袋决策、不顾业务逻辑的典型案例。

更麻烦的是,当指标体系被视为转型“必要手段”,似乎把成百上千个指标整整齐齐码进系统,就完成了数据驱动。为了满足各部门“可能”用到的口径,数据团队提前跑批、落表、建宽表,报表堆成山;可真正临时分析时,却发现所需指标从未算过,又要重新排队等排期。大量指标躺在库里无人问津,少数关键指标却被层层口径包裹,想看一眼还得先解开“哪个表、哪个字段、哪个版本”的死结。

事实上,现代敏捷 BI 工具早已把这套预制指标逻辑彻底打翻。Tableau、Power BI 等工具直接把最明细的交易数据留在底层,支持亿级数据的秒级上卷、下钻、筛选。想看全年,一键汇总;临时想切到某日、某小时,鼠标一点即可。维度交叉随意拖拽——东北+西北、近两个月、夜间时段,随问随答。我们的大多数项目里,根本无需提前把上千个指标物化成物理表:交互式仪表盘覆盖 80% 的常规需求,剩下 20% 的突发问题,直接连明细数据源,拖拖拽拽就能解决。当工具已进化到“随时提问、随时分析”,何必再执着于陈旧指标体系带来的幻觉?

二、指标平台的尴尬

现实中,大量企业仍被人为制造的“指标体系”“指标平台”概念牵着鼻子走,浪费大量人力、物力、财力。早年我工作的某地产大厂,为了“管理指标体系”上线了一套系统。与其说是系统,不如说是个豪华版 Excel:业务、开发把用过的指标名称、口径、适用范围一股脑录进去,录完便束之高阁,业务和技术都懒得点开,指标变更也无人维护。即使引进了像Tableau这种敏捷性BI分析工具,也只是将传统报表换成了图表的展示形式而已。这就像高考之前,不停刷题、刷题、刷题,看似努力,成绩却不见提高,纯属“假装努力”。数字化过程中,这种假装努力屡见不鲜——看上去有成果,实则无意义。

目前市面上主流的指标管理系统,已进化到“指标全落表”模式:所有结果提前算好、写进库里,日报、周报确实拖拉拽就能出数,代价却是聚合层级被钉死。月度指标想下钻到周、到日?对不起,没有。可加性指标(如销售额)还好,保留到日后还能再聚合到月。比率型指标却极为棘手——一旦提前算好“地区利润率”,再想按门店下钻,系统直接提示“维度不可用”,因为数据已被高度聚合,细节丢失,无法还原,只能重算。最终,这些平台 90% 的使用场景只是把结果粘进 Word、PPT,汇报完成,任务结束;深入分析、业务洞察,依旧缺席。

当然,全盘否定也有失公允。指标统一了,结果统一了,业务人员拖拉拽即可拿到常用数字,也是一种进步。我曾有位同事在某互联网大厂工作,他们的自研指标平台做日报、周报时,常用汇报指标拖拉拽几下就能出结果。可这套系统的价值大多止于汇报——它无法支持深入分析。很多企业只是在更昂贵的系统里重复“填模板、交作业”:Word 模板、PPT 模板、Excel模板,本质相同——把数字粘进去,领导一看,任务完成。

三、面向分析的敏捷型BI

企业数字化转型的真正破局点,是把视角从“管理指标”转向“面向分析”。固定仪表盘解决高频、结构化问题:核心 KPI 摆在那儿,谁想看总体、谁想按区域切片,点击即可。明细数据源保持开放:遇到“上海近三周周末客单价为何突然下滑,哪个区域导致?”这类突发问题时,业务人员或分析师直接拉明细、做分析,无需先回炉重造一张新宽表。

说实话,与其重金打造“指标平台”,不如把预算投入到培训业务人员使用BI工具自助分析——日报自动生成,临时问题随时解答。当业务团队由衷说出“数据原来真的能帮我做决策”,那才是用数据说话。

归根结底,指标体系也好,指标平台也罢,都只是传统报表时代的过渡性产品,能解决“口径统一、总结汇报”的老问题,却承担不起“数据驱动决策”的新使命。工具早已升级到“敏捷分析”维度,但很多人的思维却仍停留在“堆砌指标”的层面。与其继续把人力、财力、时间砸进越来越庞大的指标平台,不如把数据留给现代敏捷性BI,把分析自主权还给业务,让数据真正为决策赋能,而不是沉溺于“假装努力”的指标游戏。