什么是心理账户

心理账户(Mental Accounting)是行为经济学中的一个概念,由理查德·塞勒(Richard Thaler)在1980年代提出。它描述了人们如何将金钱分配到不同的“账户”中,并根据这些账户的分类来做出消费决策。这些账户通常是非正式的,存在于人们的心中,而不是实际的银行账户。

萨勒认为:人们在进行各个账户的心理运算时,实际上就是对各种选择的损失-收益进行估价,称之为“得与失的构架”,人们在心理运算的过程中并不是追求理性认知上的效用最大化,而是追求情感上的满意最大化。情感体验在人们的现实决策中起着重要作用,这就可以帮助我们解释为什么人们在某些情况下会表现出非理性的消费行为。

假设,你为自己设定了一个每月1000元的餐饮预算,200元的电影预算。这时,你的内心已经把这些钱分别存入了不同的心理账户中。如果月底餐饮预算可能超标,那么你可能会倾向于节衣缩食,减少餐饮开销,但一般来说不会倾向于少看电影。因为两个心理账户通常被认为是独立的。如果公司意外的发放了100月餐饮补贴,那么你很可能将这100元划归到餐饮账户,从而增加餐饮的消费,而不是电影消费。假如公司发放的是100元电影补贴,你很可能会增加电影消费,而不是餐饮消费。本质上都是100元,并无差异,但将其归为不同的账户,就可能导致你消费行为的变化。

很早以前,我有个同事,意外中奖得了一箱苹果,但是得去挺远的地方自取,他美滋滋的抱回来一箱苹果,但是来回打车花了200,不过他自己很高兴。用心理账户的理论就很好解释,他实际上将中奖得到一箱苹果归为一个心理账户,交通费用归为另一个账户。而在外人看来,这一箱苹果花了200,因为外人将收入和支出归为一个账户,所以200一箱的苹果就很不值,是非理性的。但是对于我的同事来说,更多的可能是那一箱苹果带来的情绪价值,而不是经济价值。

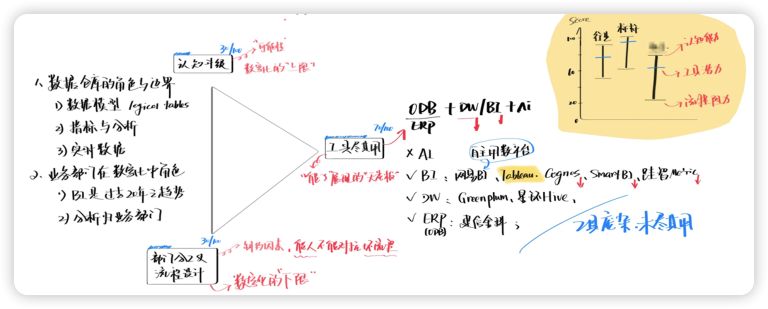

心理账户如何影响BI决策

由于心理账户的存在,人们在决策时往往会违背一些简单的经济运算法则,从而做出许多非理性的行为。公司是由人组成的,所以这种非理性的行为也普遍存在于公司的运营当中。

我以前就遇到过一个国企领导,跟我吹嘘自己谈判能力有多强,以市场价将近一半的折扣买了某国产BI软件,但是深入了解之后发现,买完之后以这个国企的能力也无法推广使用,不得不要求自己的外包开发企业,额外增加专职的5个BI开发人员以应对BI开发任务。以这位领导的角度来说,买软件的钱是买软件的钱,开发的钱是开发的钱,相互独立,买软件上省了一半的钱,那就是成绩,至于增加的开发成本是另外的预算,并不影响。对于企业的内审来说,也不会将两个预算合并审计,所以内审也是完全可以通过的。

这就是很多企业的现状,特别是我深入BI领域之后,深深的感到,在信息极度不对称的大前提下,心理账户造成的非理性决策经常会导致BI项目的决策失误。

在购买Tableau的很多客户中,也存在类似的现象。由于Tableau采用的是订阅制的付费机制,对于很多企业用户来说,他们认为这种付费机制无法评估未来的预算开销,也就是无法确定软件账户的预算金额,这对于很多损失厌恶型的领导来说,对这种付费机制导致的不确定性是极度不安的,反复犹豫之后最终还是会放弃。

在商业智能(BI)项目的成本中,软件成本、硬件成本、开发成本、人力成本、维护成本、管理成本、沟通成本等,都需要进行考量。往往软件成本可能是所有成本中最少的一项支出,但是如果过分考量、限制BI软件的成本,往往会导致其他成本的急剧上升。

以前就听说过一家公司,更换某新兴的所谓大厂BI软件,软件本身不仅贵了不少,由于软件本身性能的问题,只能扩充服务器,造成服务器成本也翻了3倍。那也只能硬着头皮继续往前走。

以前参加过一些会议,也与一些企业有过交流,有些公司在比较各种BI软件之后会选择自研,或者使用某些开源平台来做BI项目,但是目前来看,除了个别大厂,选择自研BI平台的公司最不会做的太好,往往都会导致失败。从技术开发的角度来说,如果只把BI软件作为一个前端展示工具,提高开发图表的效率,那么使用什么样的软件都无所谓,因为这个软件只是开发过程中的一个环节而已,就是完成表格report到图表report的改变,核心还是报表,只是表变成了图,稍微好看一点而已,并没有涉及BI的部分。

商业智能BI是什么?

商业智能(Business Intelligence,简称BI)在我看来,不仅仅是一套软件,而是技术与流程的结合,思维与业务的结合,其核心是分析。从原始数据的中提取、转换、分析的过程中,获取有价值的信息,以支持企业的决策制定。可视化展示只是其中的一个很小的部分,它最接近人的感知,最接近决策的人,所以很多企业领导和做BI开发的人把BI等同于图表,认为只要能做图表的软件就是BI,这是一种很低级的认知。任何图表就算再炫酷,不能帮助企业做更好的分析,更快更准确的决策,都是没有任何意义。

现代敏捷型BI是把数据仓库、数据挖掘、数据分析、可视化报告有机的结合在一起的综合性分析平台,做BI并不是做图表。BI也不能按照传统的IT开发项目的形式来做,传统的瀑布式开发,脱离业务,脱离分析造成BI项目繁重、拖沓,无法做到敏捷开发,也无法深入业务分析,沦为垃圾报表制作工厂。这不得不说是目前BI领域的一大悲哀。

做BI起步可能是一个项目接着一个项目,但这只能是起步阶段的一种形式,不是最终的目标,理想的BI最终都会转化为企业数据文化的培养,达到人人皆可分析,人人皆用数据说话。要达到这样的目的,其实BI平台到最后成本最高的往往是沟通成本、培训成本,但由于这些重要的无形成本无法估量,所以被直接忽视掉了。

如果不能认识到BI的本质就无法理解正确估计BI的真实成本,如果企业只关注压缩有形成本,而忽视了无形成本,最好也不要贸然引进所谓的BI平台,要不然一定会得不偿失。