这些年,喜乐君和我的BI服务有幸得到不少客户的认可,我常常在想,究竟是什么让我们和客户的合作能顺利进行?今天,我想把这些思考系统地梳理出来,或许能给正在做BI业务分析的伙伴一些参考。

一、 踏入业务分析阶段的双向奔赴

我们选择专注于业务可视化分析这个领域,就注定要和传统BI服务商走不同的路。传统BI服务商的逻辑,更像IT开发——“等需求、做交付”,把甲方的需求转化成软件功能即可。但随着企业数字化的深入,单纯的报表制作早已满足不了需求:企业要的不是“看到数据”,而是“看懂数据、用数据解决问题”。这种需求的升级,让传统服务模式出现了错位,失败案例并不少见。

以我们服务过的一家公司为例。他们先找了传统BI服务商,对方确实做了不少报表,但本质上只是把Excel表格搬到了BI软件上。一旦涉及到灵活的业务分析需求,几个月都无法达成目标,甲方十分懊恼。后来公司领导联系到我们,我们发现数据本身是健全的,问题出在没有清晰的分析思路。以某个领导督办项目为例,我们从梳理需求到完成一整套分析看板,其实只用了两周时间,而效果让甲方感到相当惊艳。

其实,多数企业在从复杂报表转向深入分析时,往往只有一个模糊的想法。这就需要我们帮他们抽丝剥茧,把模糊的主题梳理清晰,转化为具体的分析思路,再固化为BI仪表板,最终形成一套完整的分析工具。这个过程极具挑战,却也是我们的核心价值所在——不仅要做实施,更要做咨询,将“咨询+实施”有机融合。

甲方选择我们,核心是想踏入业务数据分析的新阶段,而非简单的数据开发。如果只是搭建指标系统、制作报表,他们可能会选择国产报表软件,采用传统IT的瀑布式开发模式,而不是选择我们。这是一种双向奔赴:我们想最大化BI的作用,让客户真正体会到数据分析的价值与乐趣;客户则渴望通过我们的服务,把数据变成业务增长的驱动力。

二、 甲乙方的共同成长

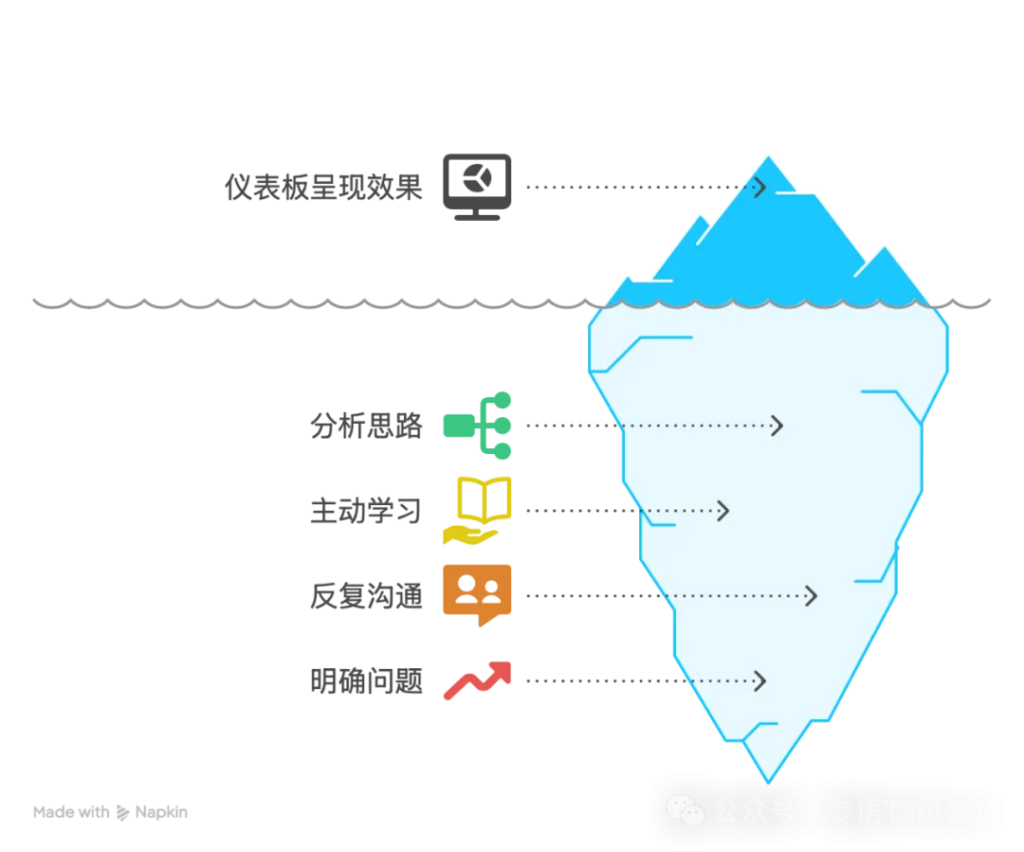

在BI服务的过程中,技术能力固然重要——它能决定仪表板的呈现效果、交互流畅度,是实现复杂分析的基础。但我们始终认为,严谨的分析思路才是核心。没有清晰的思路,再炫的技术也只是 “花架子”,无法解决实际业务问题。

我常说做BI咨询的过程和点类似于心理咨询的过程。心理咨询中,首先是倾听,然后是共情,共情后又不能深陷其中,要以专业视角提供引导。优秀的心理咨询并不是咨询师高高在上的指导,其实是咨询师与来访者共同成长的过程——咨询师也能够从一段咨询关系中学到很多,实现自我成长。

我们为客户做BI项目的过程,也是如此。客户会提出很多想法,其中涉及的专业知识我们往往不了解,这就要求我们主动学习,不断沟通,反复尝试不同方案。在来回交流中碰撞思想、头脑风暴,经过多次拉锯,才能逐步明确问题、确定分析思路。在此基础上,我们再计算指标、选择图表,将其固化到仪表板上,同时确保分析思路和交互逻辑符合整体逻辑。这个过程很磨练人:没有深入的理解能力、不主动学习专业知识、无法清晰展现分析思路,就很难做好BI项目。这对乙方服务人员和甲方数据分析师都一样,需要亲身体验、感受问题,一步步解决,过程虽难却必要。

以我服务较多的做航空领域为例。我们在做收益分析时,作为非航空从业者,我们一开始对很多专业内容一无所知。订票系统的逻辑、PNR这样的专业概念,都要从头学起。在做票价分析时,我们尝试研究客户以往的分析逻辑,发现原来的思路不够清晰,只是在不同报表间零散寻找分析点,很多报表甚至意义不大。这时,我们就要梳理核心指标是什么,如何从核心指标拆解出其他指标,以及这些指标的时间趋势和不同维度的影响,理清这些才能做出优质仪表板。

再比如航空维修项目,我们团队多是偏文科背景,我学心理学,吴老师学教育学,对机械逻辑很难完全理解。但我们凭借清晰的分析思路,先了解预测性维修的相关指标含义,以及工程师判断机器是否需要维修的依据,再慢慢学习、整理思维,转化为分析仪表板。这个过程虽痛苦却充满乐趣。在推进这类项目时,我们和客户其实是共同成长:客户提供业务指导,我们在学习中提供分析支持,这种双向进步,是做好这项工作的重要基础。

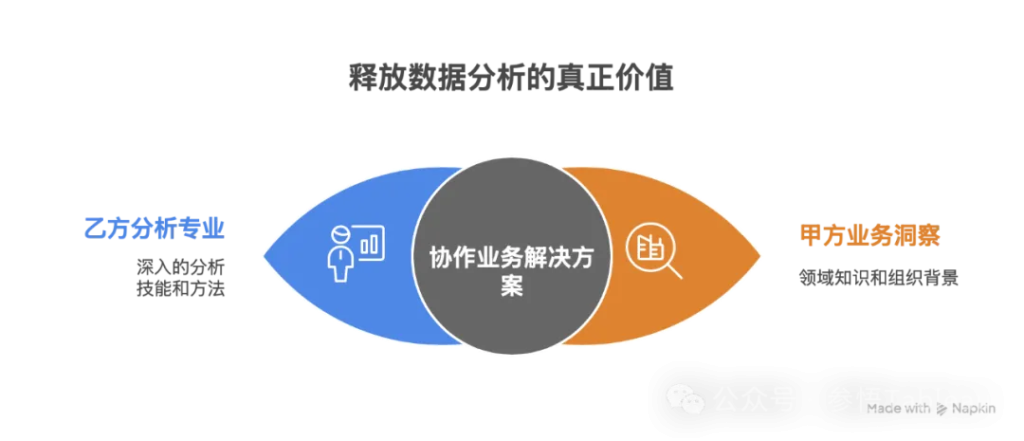

这种双向成长,恰恰是BI项目能落地的关键。我们不懂业务,客户帮我们补;客户缺分析思路,我们帮他们搭框架。就像拼图时,客户提供散落的 “业务碎片”,我们负责找到 “拼接逻辑”,最后一起完成整幅图景。

所以说,做好 BI 服务从来不是 “单方面输出”,而是和客户一起 “从陌生到熟悉,从模糊到清晰” 的过程。这个过程可能会有争执,可能会有卡顿,但正是这些磨合,才能达到双方都满意的结果——这大概就是 “共同成长” 最有价值的地方。

三、 甲乙双方的深度配合

做好数据分析(如 BI)工作,核心是甲乙双方的深度配合。如果双方对问题没有一致的理解,很难做出有价值的成果。

我从甲方转做乙方就是基于对数据分析的执着做出的选择。在甲方时,我深刻感受到:数据环境对分析师的成长至关重要,但多数企业的数字化和数据分析环境并不理想。“用数据说话” 往往停留在口号层面,企业的发展阶段、组织模式、管理模式、人才储备、认知水平,都会制约数据分析发挥实际作用,个人很难真正施展拳脚。

而转做乙方后,我有了全新的体验:我们可以和 “志同道合” 的甲方一起推进工作,他们真正认可数据分析的价值,愿意投入精力搞清楚 “数据能解决什么问题”,而不是停留在 “做几张报表交差”。这种 “双向奔赴” 的默契,能让数字化真正在企业落地,这是我在甲方工作时难以实现的。

正因为有过这样的经历,我们对 “配合” 的理解也更深刻:如果甲方只是需要报表或指标系统,他们不会找我们,我们也不会接这类项目。这类偏开发的工作,更适合国产报表软件或专业数据开发公司,并非我们这些偏重业务分析团队的专长。

需要我们的甲方,是对数据分析有强烈需求、希望通过业务分析解决问题、剖析问题、找到答案的客户,而不是 “算指标、做报表、拼看板” 就结束的项目。我们的目标是通过项目引导客户,能够让业务分析在企业中扎根,让整个公司理解 “如何做可视化分析”,“如何用 Tableau 完成业务深入分析”,不是把指标摆在那里给领导看,而是能找到问题关键,进而一步步找到解决方法。

很多BI乙方或软件开发公司,往往聚焦于 “做更多图表、算更多指标”,甚至有些厂商宣称积累了大量行业指标,用他们的指标平台就能管好所有问题。但事实并非如此:指标只能反映部分问题,要解决问题,需要拆解指标、从不同维度分析指标好坏的原因,这背后需要对业务问题的深度理解。幸运的是,我们遇到的甲方往往会给予充分的包容——允许我们天马行空地发散思路,接纳那些看似“稀奇古怪”的提问,甚至鼓励我们跳出固有框架大胆尝试。正是这种自由的协作氛围,让我们能打破思维定式,最终打磨出真正贴合业务场景的工具。

四、站在业务的角度思考

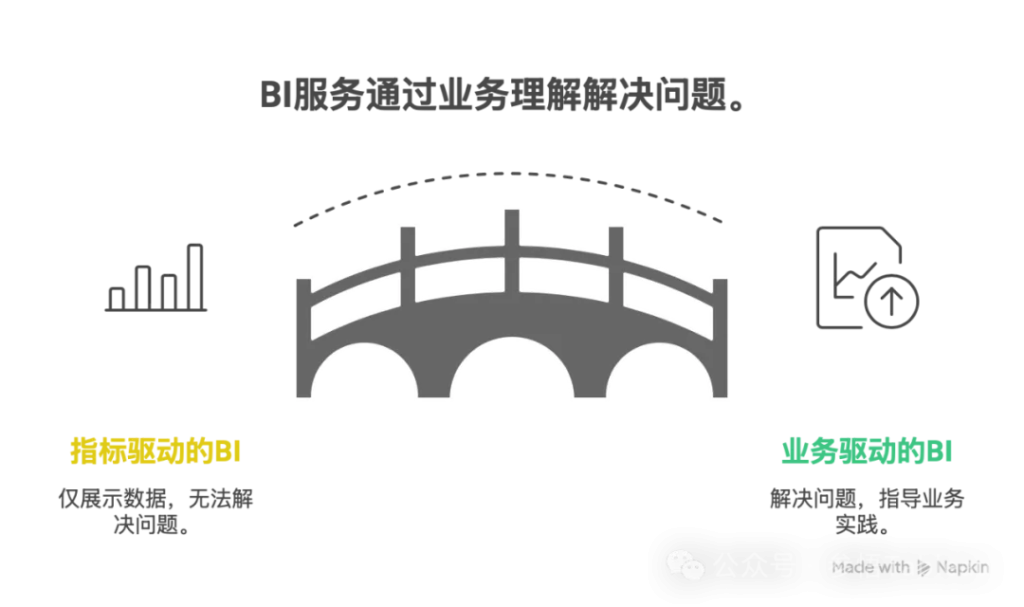

做BI的核心,从来不是“做出漂亮的图表”,而是“让分析工具能真正解决业务问题”。这要求我们必须跳出“指标思维”,站在业务的角度想问题——无论是乙方分析师,还是甲方的数据团队,都需要如此。

对甲方来说,最好的分析师往往是懂业务的人;如果是专职数据分析师,一定要到业务一线“扎根”。我们曾建议甲方客户:让IT开发人员或专职数据分析师去业务部门轮岗,理解业务逻辑后再做开发或分析,才能知道“软件设计是否合理”“分析是否切中痛点”。比如,当开发人员亲身体验业务后,会明白“哪里需要增加功能”“哪里的设计不符合实际操作”,从而让工具更好地服务业务。

对我们乙方而言,要把自己当成 “专业从业者”:做航空票务分析,就想象自己是票务管理人员,思考如何定价、如何管理;做航空维修分析,就想象自己是工程师,思考如何通过指标发现问题、找到解决方案;做普惠金融项目时,更是会切换多重身份——站在总部管理者角度想“如何通过数据统筹区域业务”,代入风控人员角色琢磨“哪些维度能精准识别潜在风险”,站在业务推广岗的立场思考“如何用数据破解获客难、转化低的痛点”。

这种对业务的敏感性,对分析师的要求极高:没有主动探索业务的好奇心,缺乏对细节的刨根问底,就很难触及问题本质。

我们希望自己交付的结果不是“图表的组合”,而是“一套能落地的分析逻辑”。针对一个核心问题,拆分成不同的分主题,每个分主题用多个仪表板串联,形成“从总到分”的完整分析链条——先明确核心指标,再一步步拆解到明细维度,让业务人员不仅能看到“指标高低”,更能清楚“为什么高/为什么低”“该从哪些环节改进”。如果只告诉业务人员“这个月销售额降了”,他们无从下手,只有说明指标变化的原因和可能的业务动作,才能真正指导业务实践。

这就是“业务可视化分析”与“业务指标展示”的本质区别:前者服务于“解决问题”,后者只是“展示数据”。做好前者,需要的是对业务全链条的理解,是“把自己变成业务人”的觉悟。毕竟,脱离业务的分析,再精准也毫无意义。

五、总结

回顾我们的 BI 服务实践,能获得客户认可,本质上是跳出了传统 BI 的 “开发思维” 与 “报表误区”,始终围绕 “业务价值” 构建服务逻辑。我们不做单纯的指标计算与图表堆砌,而是以 “咨询 + 实施” 的融合模式,帮客户把模糊的业务需求梳理成清晰的分析框架。在项目中,与客户形成共同成长关系,在深度配合中打破认知壁垒,最终交付的也不是冰冷的仪表板,而是能落地的业务分析逻辑,让数据不仅能 “被看见”,更能指导业务决策、解决实际问题。

对所有数据分析从业者而言,做好业务分析,既要有 “扎根业务一线” 的觉悟,跳出指标思维、站在业务场景里找问题;也要有 “系统化思考” 的能力,理解业务全链条逻辑,而非 “头疼医头”。长远来看,这种对业务的全局把握与问题解决能力,不仅能让我们成为更优秀的分析师,更能为转向业务管理岗位打下坚实基础。毕竟,无论是 BI 服务还是业务分析,最终的价值落点,永远是让数据真正成为业务增长的驱动力。