【致知篇44】逻辑世界:数据、佛法与体系

原创 喜乐君s Tableau喜乐君 2022年05月01日 10:01 上海

https://mp.weixin.qq.com/s/T2gXcaLIaIwgRNlpN1LilA

“我思故我在”——笛卡尔

一、数据的历史

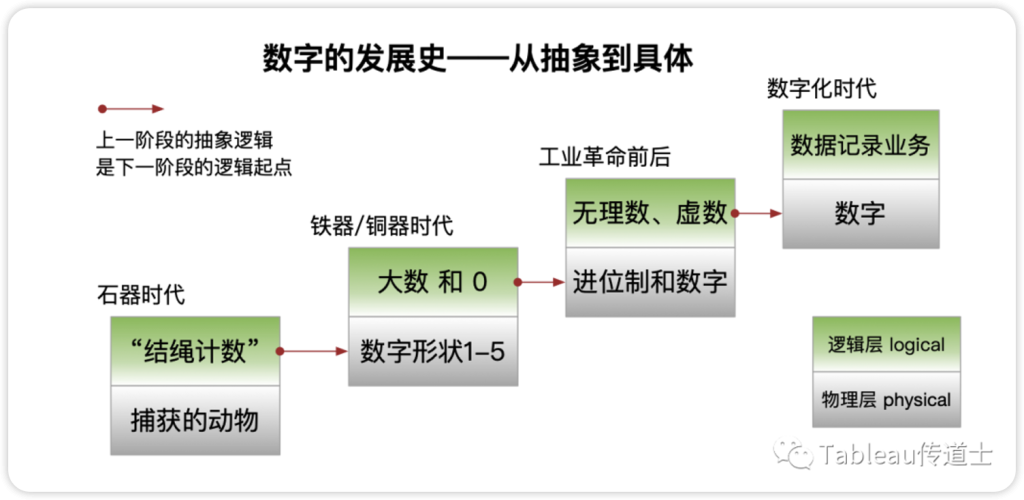

当回顾人类的数据历史,就像把过去二十年的信息技术发展铺到了二十万年的光阴中,一旦尝试着这种“上帝视角”,我们能发现很多有意义的宏观变化。

1

最早的数字,大概可以从远古人类用石子、骨头排放好计数,三个石子代表刚刚捕获的三只野鸡,此时人类还不能制作尖锐的石器武器,改造自然的能力很弱,只能和其他动物一样适应大自然。到了“新石器时代”,磨制石器开始出现,人类相对于其他动物表现了更多的适应能力和进攻性,捕获的动物应该会增加,也会编织麻席改善居住环境。有了麻绳,慢慢才会出现“结绳计数”。

倘若人类只有一种文明,说不定,我们就会在结绳计数的历史的走到很远:

- 不同的数量代表小数

- 不同的形状代表大数据

- 以颜色或长度为多个绳子再做编码

- 构成长卷或者……

实际上,这就是“印加奇普”的历史。

感兴趣的可以了解哈佛大学教授,人类学家Gary Urton主导的Khipu Database Project,简称KDP,他把现存的印加奇普结绳电子化了,其中之精妙、复杂要超我们的想象。

幸好,人类不是一种文化,不同族群独立发展,相互交融,后来有了罗马数字、印度数字、天干地支等多种计数的方式,在早期世界贸易之后优胜劣汰,最终确立了印度数字的世界地位。

2

在新石器时代及其末期,简单的问题就开始出现在石壁之上,后来在铁器和铜器时代进一步发展。

早期的数字只有1、2、3、4、5,为什么?因为早期人类的智力,只能把一只手的五根手指,分别映射到某个数字之上,超过一只手的范围,就要涉及到全新的规则,比如幼儿园小朋友都熟悉的“加法”。人类发展的早期,数字6是很“虚”的数字,远非1、2、3、4、5一样真实、具体。随着历史发展,不同文明出现了不同的数字表达,无一例外的使用形状及其组合代表简单的数字。

到了这一步,人类的抽象能力开始有了相当的提升,不再局限于手指的单一形状。不过,依然很难超越数字10的限制。

3

数字的发展的转折点,我想应该归为印度数字中0的发明。这是人类智力的巨大飞跃,因为我们从“数字记录真实”,向“数字表达抽象“迈出了巨大的一步。0既代表没有、不存在、空,但又不是null的那种不存在、空,0能作为十进制的占位符,帮助我们理解更大的抽象数字。

理解了0,我们再理解虚数、无理数似乎也没有那么困难。

如今,从幼儿园小朋友开始,就能熟练阅读100之内的数字甚至加减法,到了初中就能理解虚数、无理数等“抽象到不存在”的数字,到了大学,高等数据可以把这些数据的演绎,发展到令人惊叹的程度。

我这里希望讲的,当然不是数字的历史,而是数字的发展背后,存在怎么样的特定规律?

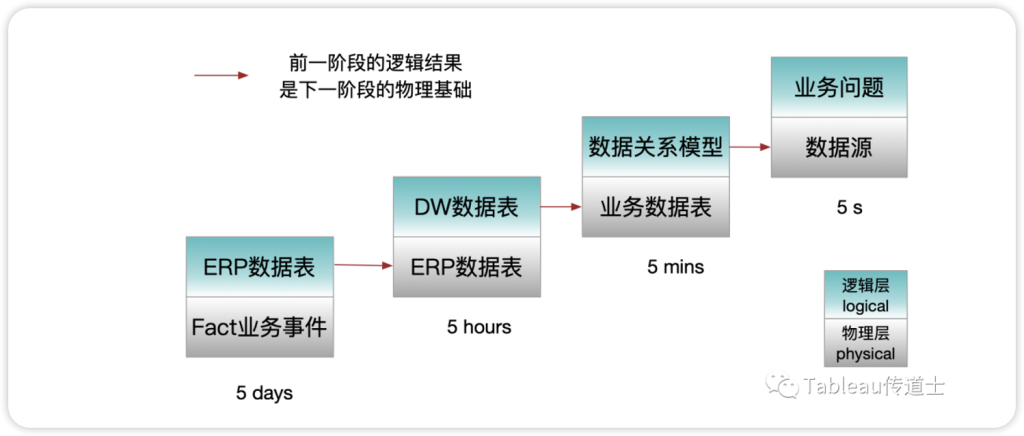

在历史上,每一个阶段的逻辑抽象结果,都是下一个阶段的“逻辑起点”——此时已经视为是具体的、真实的存在了。

二、佛法与分析

于晓非教授是国内外知名的佛法弘法专家,早年有幸跟随他学习多年。我差不多用了两年多的时间,才所理解金刚经和二时教法的体系。

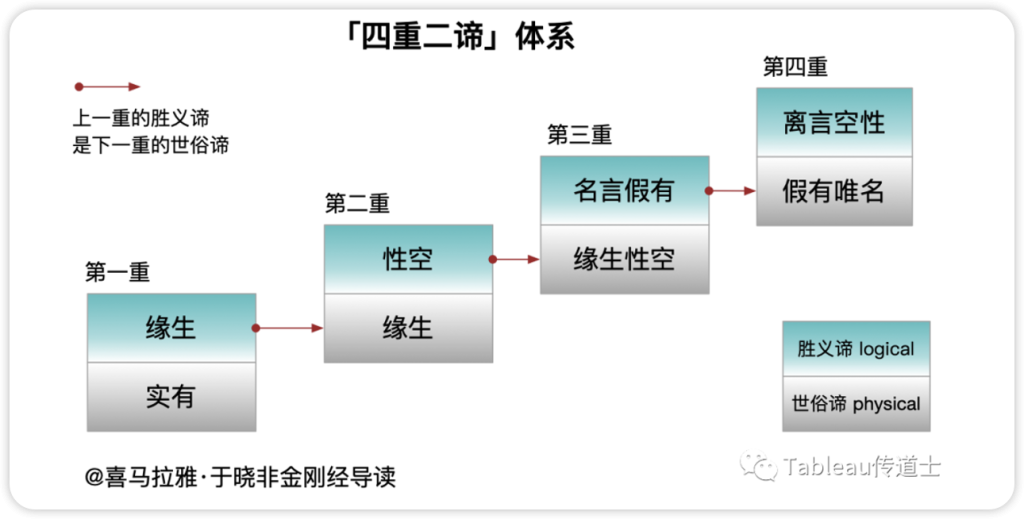

我当时最为困惑的要点之一,是四重二谛的体系。佛陀既要启发我等凡夫“万法皆空“,又担心大家难以领受徒增烦恼,所以选择了循循善诱的善巧,一步一步地带领大家进入他老人家所倡导的智者境界。

龙树把这个方法归纳为“世俗谛”和“胜义谛”的两个层次,“世俗谛”即凡夫俗子所能理解的角度;而“胜义谛”就是相对而言智者看到世界的角度。通过四个层次的讲解,逐步从凡夫的见解走向智者的见解。

刚开始听的时候,我只能理解到第二步,后面就完全懵了。究其原因,我很难把前一步刚刚建立的认知基础,转化为下一步的逻辑起点,这也是数据分析学习中普遍存在的问题。沿着这个体系,逻辑思考能力健全的人,都能假以时日理解佛陀的深刻教诲,慢慢理解这个虚妄的世界是如此不真实。等你理解了这个世界都不真实,还有什么真实的烦恼呢?

我在系统学习金刚经很多遍的两年之后,开始步入数据分析的领域。看似简单,一入深似海;起初,我觉得分析很真实、数据表很真实、数据合并很真实,所以我无法理解问题、聚合、关系等完全逻辑上的存在。

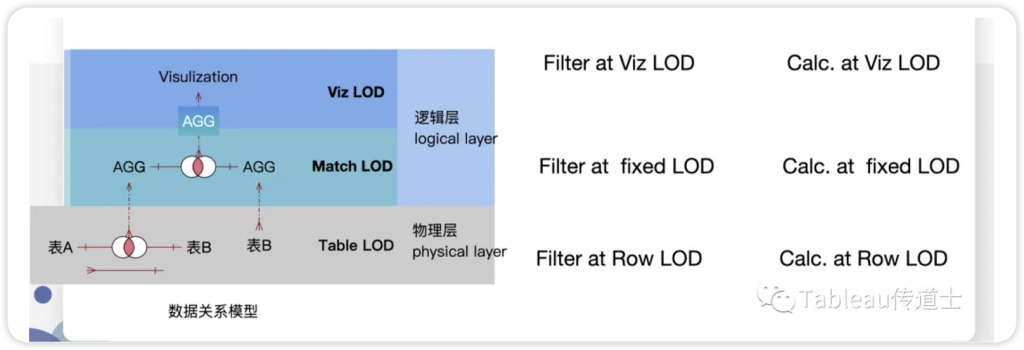

如果把数据表视为真实,聚合和问题是动态、抽象的,是可以随时出现、即时消失的,因此是抽象的、逻辑的,这就是分析的过程。同理,在数据表的行级别计算,我们也姑且认为具体的,而在问题中的聚合计算,我们也姑且认识是逻辑的。

这是最高的一层(上图右侧)。但是,再仔细一看,我们引用的数据表都不是真实的一个表,而是数据关系的模型,它是动态的、抽象的,主观上不存在的,因此是逻辑上。那什么是具体的?构成它们的数据表才是具体的,这样,在数据源上也存在类似的双层关系。

但是,再仔细一看,本以为真实的数据表,竟然也是定时生产于数据仓库之中,它本不存在,因为ETL的过程而存在,站在具体的完整的业务过程看,它们也是抽象的、逻辑的。什么才是具体的呢?ERP中的每个数据表才是具体的。但是,再仔细一想,ERP的数据表也是工程师早期创建的,在这之前它没有,而且仅当业务事务发生,它才产生对应的数据,因此它也是抽象的、动态的、不真实的。

什么真实?唯有业务事件才真实。

这样连续问了一遍,竟然发现,每一个看似真实的存在,从另一个角度看,都是虚拟的、不真实的、逻辑上,我们可以它们构建到一起,模仿四重二谛的方式。

在这个过程中,前一阶段的逻辑结果(逻辑层),就是下一阶段的物理起点。

三、数据分析的体系建设

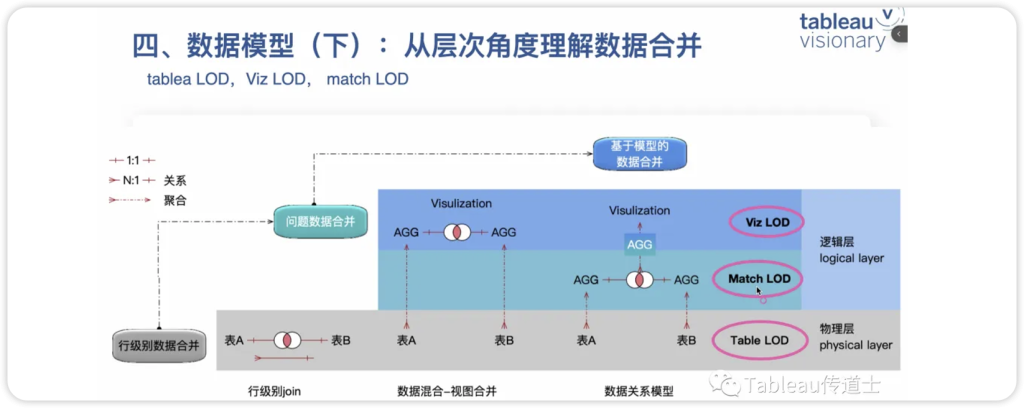

两年前,当我用“层次”(level of detail)的方式突然顿悟计算的过程,认识到“数据表虽然真实,但是聚合是动态的、抽象的,问题也是抽象的”,我就恍然理解了分析的逻辑。我就用这种方法解释了数据筛选的逻辑,并创建了一个全新的LOD层次用来理解复杂的数据模型。

而后,可以继续用相同的方法,把每个环节的知识点依次连接起来,甚至打通数据分析、数据仓库(数据准备)和业务逻辑的三个环节,这才是最终的顿悟,才有了今天完全重写《数据可视化分析》的勇气。

当然,如果进一步深化前面的学习步骤,其实可以转化为更细致的层次,这个留待以后有机会补充。数据分析如此美妙,让我又想起来跟随于晓非老师学习佛法的喜乐时光。

感谢一切助缘,让我更好地理解这个世界。